Am 31. März war die Premiere der Oper von Beate Haeckl (siehe Blogbeitrag hier) und jetzt gibt es die ganze Oper als streaming – allerdings nur für begrenzte Zeit. Mindestens reingucken. Lohnt sich.

schreiben lernen und schreiben lassen

Am 31. März war die Premiere der Oper von Beate Haeckl (siehe Blogbeitrag hier) und jetzt gibt es die ganze Oper als streaming – allerdings nur für begrenzte Zeit. Mindestens reingucken. Lohnt sich.

Diesmal war es sogar eine dreifache Preisverleihung, denn neben dem Fred-Jay-Preis wurde erstmalig der Radiokulturpreis vergeben. Er ging an zwei Radiosender: BR-Klassik und Radio Fritz. Die Laudatio hielt Dr. Ralf Weigand (Mitglied des Aufsichtsrats der GEMA). Er dankte den Vertretern beider Sender dafür, dass sie zuweilen auch Wege abseits des Mainstreams einschlagen, ließ aber auch durchblicken, dass nach oben noch einiges an Platz sei. Ein guter Start allemal für diesen Preis, der sowohl Sendern als auch der GEMA eine Stärkung der positiven Öffentlichkeitswirkung verspricht.

Und dann der herbeigefieberte Fred Jay-Preis. Beinahe ein Klassentreffen unserer Absolventen aus 19 Jahren. Viele reisten an, um mit Marcel Brell zu feiern und ihm zu gratulieren.

Tobias Reitz stellte in seiner Laudatio die Biografien von Marcel Brell und Fred Jay einander gegenüber mit verblüffenden Übereinstimmungen. Ganz nebenbei lernte man mehr über diesen Autor. Für Marcel hatte Tobias eine Sampler-CD mit lauter Liedern von Fred Jay aufgetrieben.

Tobias Reitz stellte in seiner Laudatio die Biografien von Marcel Brell und Fred Jay einander gegenüber mit verblüffenden Übereinstimmungen. Ganz nebenbei lernte man mehr über diesen Autor. Für Marcel hatte Tobias eine Sampler-CD mit lauter Liedern von Fred Jay aufgetrieben.

A uch Michael Jacobson, Sohn von Fred Jay, zeigte sich begeistert sowohl vom Preisträger als auch vom Laudator.

uch Michael Jacobson, Sohn von Fred Jay, zeigte sich begeistert sowohl vom Preisträger als auch vom Laudator.

Ausdrücklich hob er erneut den Grundgedanken des Fred-Jay-Preises hervor: Die Auszeichnung soll einem Textdichter oder einer Textdichterin einen Schub geben, eine Hilfe zum Erfolg sein, eine Anerkennung am Anfang der Karriere, wo auch das Geld am meisten gebraucht wird.

In diesem Sinne freuen wir uns auf Marcels nächstes Album, an dem die Arbeit jetzt beginnt.

Und wer die wunderbare Laudatio von Tobias Reitz in voller Länge lesen möchte, findet sie auf der Webseite des Deutschen Textdichterverbandes.

Thomas Woitkewitsch schreibt:

dass Marcell als Mensch und als Künstler ausgezeichnet ist, habe ich in Springe schon mehrfach erleben können.

Jetzt wurde er in Berlin mit dem Fred-Jay-Preis ausgezeichnet. Warum? Das hat unser Freund Tobi in seiner Laudatio mit wunderbaren Worten ausführlich begründet.

Ich behaupte nur: Das hat er verdient! Mehr als…

Mit freudigen Grüßen

Thomas

Jedes Jahr wieder mit Vorfreude erwartet: Der Fred-Jay-Preis. Seit 1989 wird er verliehen und er steht für herausragende Qualität von Liedtexten quer durch die verschiedenen Genres.

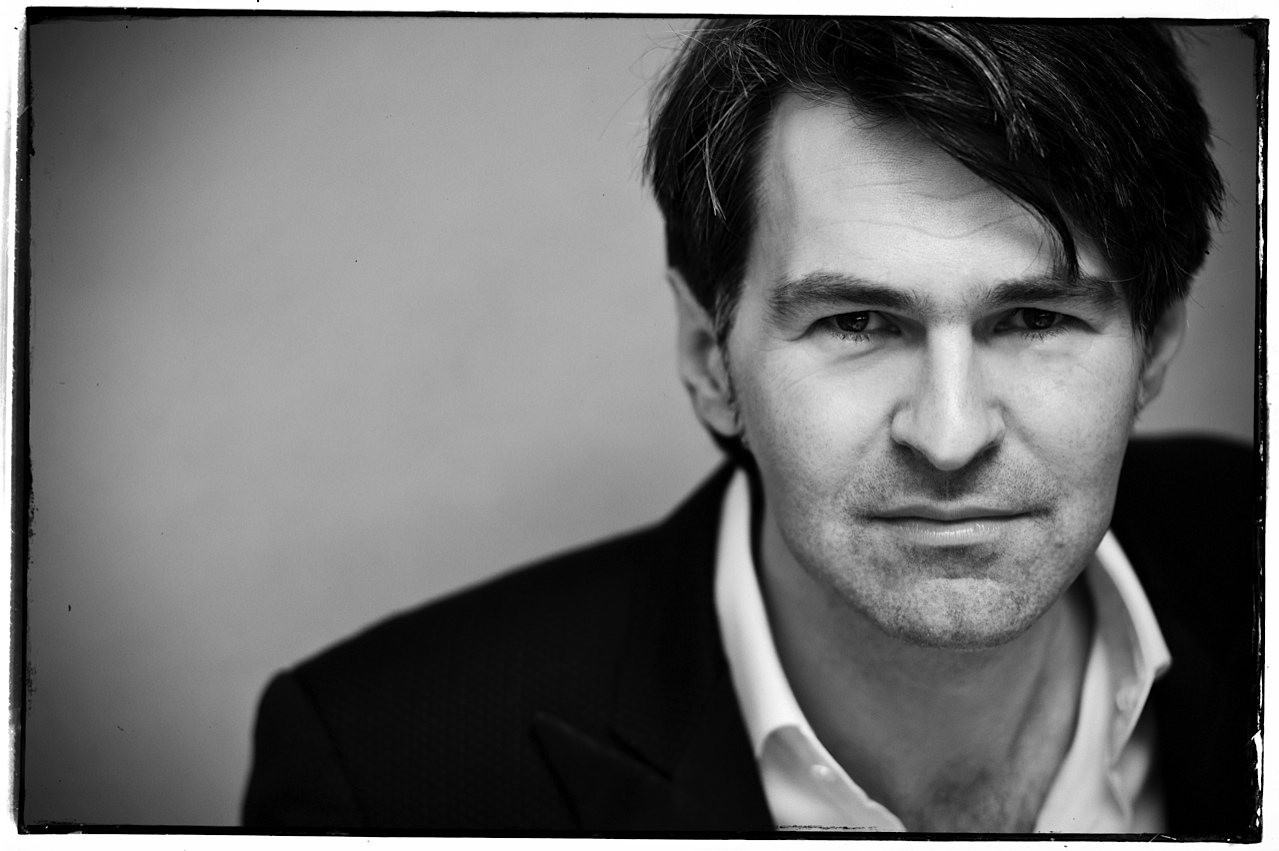

In diesem Jahr geht die begehrte Auszeichnung an Marcel Brell, Celler Schule 2011.

Der Fred-Jay-Preis kann auf illustre Namen verweisen, darunter Clueso, Frank Ramond, Claudia Jung oder Silbermond. Auch bis dato noch als Geheimtipp gehandelte Namen waren darunter. Ein solcher fast-noch-Geheimtipp ist Marcel Brell. Aber eben nur fast. Sein Berufsleben als gut gebuchter Produzent gab er auf, um selbst zu schreiben und zu singen. Längst sind seine Tourneepläne prall gefüllt.

Dr. Michael Jacobson, Sohn von Fred Jay, sagte in einem Interview: „Mein Vater war immer dafür, Hoffnungsträger oder Anfänger zu unterstützen.“

Ein Anfänger ist Marcel Brell nicht.

Ein Hoffnungsträger auf jeden Fall.

von Turid Müller

Bisher dachte ich, es gibt Musik, die was zu sagen hat, und es gibt Musik, die rockt. Das Zusatzkonzert von Micheal Krebs hat mich eines Besseren belehrt: Sein Rock’n Roll-Kabarett kann beides. Die Songs sind kritisch und hintersinnig, dabei so unterhaltsam, dass ich vor Lachen heiser wurde, und so mitreißend, dass Schnipsen und Mitsingen von ganz allein.

Viele Momente der Wiedererkennung: Bei der nächsten Party-Einladung werde ich an ihn denken müssen, beim Hören von Jazz (und insbesondere von Jazz-Pianisten), beim Eingeben von Passwörtern, beim nächsten Gespräch mit meinem Telefonanbieter, und besonders bei den „Arschlecken-Momenten“ des Lebens – da werde ich ab sofort innerlich singen: „Leudde, ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken, Leudde. Macht Euren Scheiß doch alleine!“

43% der Zuschauer, die sich für Musik-Kabarett interessierten, das sich selber nicht zu ernst nimmt, interessieren sich auch für Michael Krebs.

Da sage noch mal jemand, die Celler Schule sei nur der leichten Muse zugetan

..

Am 31. März 2015 feiert Beate Haeckl (CS 2003) in Brüssel Opernpremiere: Penthesilea, in deutscher Sprache – nach Heinrich von Kleists bekanntem Drama. Die Musik zu dieser Oper komponierte Pascal Dusapin, Das Libretto schrieben er und Beate Haeckl gemeinsam.

Regie führte Pierre Audi.

Die vielversprechende Uraufführung einer zwanzigminütigen Suite aus der Oper ging schon im vergangenen August in der Suntory Hall in Tokio über die Bühne.

Die Premiere der vollständigen Oper ist im Théâtre de la Monnaie zu sehen.

Karten gibt es u.a. hier im Vorverkauf

Und hier die Termine

Di, 31. März (20.00) Premiere

Do, 2. April (20.00)

Sa, 4. April (20.00)

Di, 7. April (20.00)

Do, 9. April (20.00)

So, 12. April (15.00)

Di, 15. April (20.00)

Do, 16. April (20.00)

Sa, 18. April (20.00)

von Claudia Karner (Celler Schule 2006)

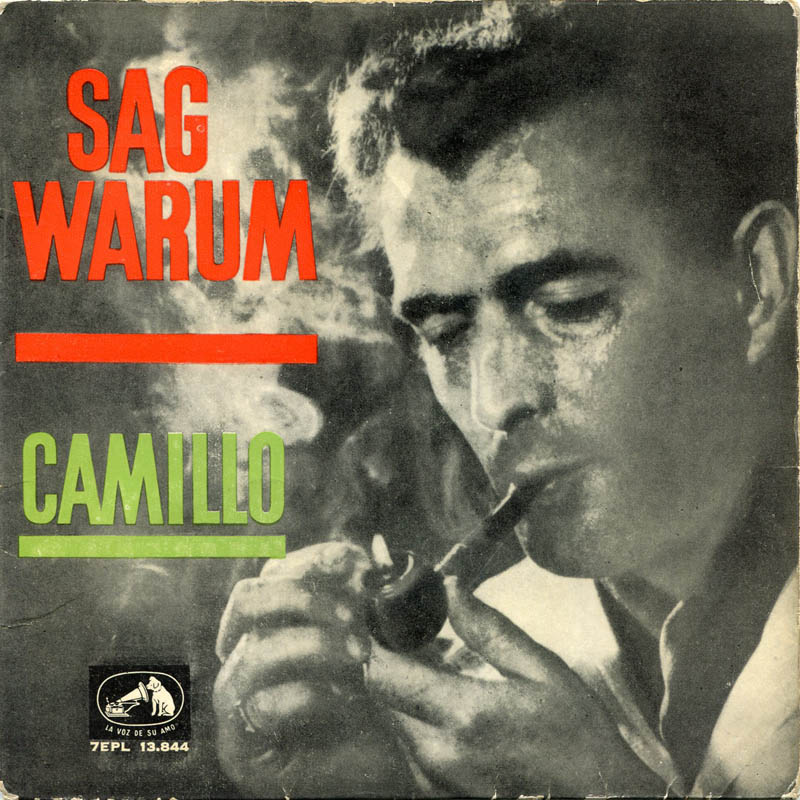

Schnee von vorvorgestern: Am 13. März 1965, also vor genau fünfzig Jahren, landeten die Beatles auf dem Flughafen in Salzburg. 5000 Fans standen auf dem Rollfeld (ja, das durfte man damals noch!), um The Fab Four willkommen zu heißen. Nach der Pressekonferenz ging es dann weiter in den Wintersportort Obertauern, wo die Dreharbeiten für die Agenten-Parodie Help! stattfanden. Drei Songs auf der gleichnamigen LP kennen wahre Beatles-Fans heute noch auswendig: Help, Ticket to ride und Yesterday. Hi-Hi-Hilfe! hieß die deutsche Fassung des Films. Apropos Deutsch: Haben Sie sich schon mal gefragt, wer eigentlich für Paul McCartney, John Lennon, George Harrison und Ringo Starr die deutsche Übersetzung von I want to hold your hand schrieb? Es war Camillo Felgen.

TAUSENDSASSA AUS LUXEMBURG

Camillo Felgen wurde als Camille Jean Nicolas Felgen am 17. November 1920 in in Tetingen in Luxemburg geboren. Nach Volksschule und Gymnasium besuchte er die Lehrerbildungsanstalt und war als Volksschullehrer und Dolmetscher tätig. Danach studierte Felgen Schauspiel, Gesang und Oper in Brüssel und Lüttich, schloss das Studium 1949 ab und widmete sich der leichten Muse. Seinen ersten internationalen Plattenerfolg hatte er bereits zwei Jahre später mit Bonjour les amis. Dieses Lied wurde später die Erkennungsmelodie für den französischen Sender von Radio Luxemburg. Als Camillo Felgen 1958 zum ersten deutschsprachigen Programmleiter von Radio Luxemburg, dem ersten Privatsender Europas und Vorläufer von RTL, berufen wurde, erfand er das Radio neu. Mit seiner sonoren Stimme, seiner charmanten Art zu moderieren und seiner Improvisationskunst begeisterte er Millionen von deutschsprachigen Hörern und vor allem Hörerinnen. Felgen traf den Nerv der Zeit. Seine Hitparade wurde Kult. Die großen Acht, eine Sendung, in denen er Neuerscheinungen aus aller Welt vorstellte, galt als Erfolgsbarometer für die Plattenindustrie. Das sonntägliche Wunschkonzert ist für viele heute noch unvergessen. In den 1960er und 1970er Jahren stand Radio Luxemburg – zumindest akustisch – für ein vereintes Europa. Der Fernempfang über Kurz- und Mittelwelle machte die Diskussionen über offene Grenzen und Zusammengehörigkeit obsolet. Kaum zu glauben: Es gab sogar spezielle Kofferradios mit der Radio Luxemburg-Taste. Mit einem Klick zum richtigen Sound, hieß die Devise.

JEAN NICHOLAS ALS PSEUDONYM

Camillo Felgen erfand den Werbeslogan Die fröhlichen Wellen von Radio Luxemburg und war maßgeblich an der Schaffung des Goldenen Löwen von Radio Luxemburg beteiligt, einer Auszeichnung für nationale und internationale Künstler. Auch als Sänger war er erfolgreich. Der Bariton vertrat zwei Mal Luxemburg beim Grand Prix Eurovision de La Chanson, dem Vorläufer des Eurovision Song Contests, und erreichte 1962 mit dem französischen Lied Petit Bonhomme den dritten Platz. 1968 verließ Camillo Felgen den Radiosender, denn es lockte ein neues Medium, das Fernsehen. Wetten, dass Sie seinen Nachfolger kennen? Es war – Richtig! – Frank Elstner. Felgen wechselte zum WDR und moderierte er von 1965 bis 1973 125 Mal die legendäre Fernsehsendung Spiel ohne Grenzen. Dazwischen fand das Multitalent Zeit, für sich und andere Liedtexte zu schreiben. Für sein Pseudonym Jean Nicholas nahm er Anleihe bei seinem zweiten und dritten Vornamen. Er schrieb auch unter Lee Montague,was mitunter zur Verwirrung führte. 2000 Lieder sind es im Laufe seines Lebens geworden. Einer seiner größten Hits war Sag warum?. Die Single verkaufte sich 800.000 mal. An diesen Erfolg kam nur der Titel Ich hab Ehrfurcht vor schneeweißen Haaren heran, das im Original von Bobbejaan gesungen wurde. Dieser unverwüstliche Evergreen aus dem Jahr 1961 treibt noch heute ungezählten Müttern und Großmüttern die Tränen in die Augen.

KOMM, GIB MIR DEINE HAND!

In den 1960er Jahren war so es durchaus üblich, fremdsprachige, meist englische Lieder ins Deutsche zu übertragen. So schrieb Felgen für Connie Francis den Hit Schöner, fremder Mann (während die Originalversion Someone elses boy in den USA floppte), für Peter Alexander Ich zähle täglich meine Sorgen (Original: Heartaches by the number), für Rolf Paulsen Bonanza und für die Beatles Komm gib mir deine Hand (I want to hold your hand) und Sie liebt dich (She loves you). Der Produktionsleiter des deutschen Plattenvertriebs war der Überzeugung, dass die Beatles in Deutschland nur Erfolg hätten, wenn es auch eine deutschsprachige Fassung gäbe. Felgen flog nach Paris, wo er im Nobel-Hotel Georges V John Lennon und Paul McCartney traf. Ihm blieben nicht einmal 24 Stunden Zeit, um die Texte zu verfassen und mit den zwei Pilzköpfen die Songs phonetisch einzustudieren. Fast wäre das Unterfangen gescheitert, zu sehr plagten sich John und Paul mit der deutschen Aussprache. Am 29. Januar 1964 wurden im Pariser Tonstudio Pathé Marconi die neuen Texte aufgenommen und über die Original-Musikspuren gelegt. Nicht einmal eine Woche später, am 4. Februar 1964, erschienen die Aufnahmen als Komm, gib mir deine Hand/Sie liebt dich liebt Dich (Odeon 22671) und erreichten einen fünften beziehungsweise siebten Rang der deutschen Hitparade.. Letztendlich war die englischsprachige Originalfassung erfolgreicher. Sie war die acht Wochen auf Platz 1 und wurde im April 1964 von O my Darling, Caroline von Ronny verdrängt. Heute werden die beiden Songs als Kuriosum gewertet. Sie sind die einzigen Lieder, die die Beatles in Deutsch aufgenommen haben und obendrein die einzigen, die außerhalb von London entstanden sind.

1987 zog sich Camillo Felgen offiziell aus der Medienwelt zurück. Sich auf seinen Lorbeeren ausruhen, wollte der Radiopionier auch im fortgeschrittenen Alter nicht. Er schrieb französische und deutsche Chansons, spielte Theater und wirkte in Filmen mit, u. a. in Andy Bauschs Le Club des Chômeurs. 2004 drehte der luxemburgische Filmemacher eine Dokumentation über seinen Landsmann unter dem Titel Monsieur Warum – als kleine Anspielung an dessen größten Erfolg Sag warum. Ein Jahr später, am 17. November 2005, verstummte die wunderbare Stimme von Camillo Felgen für immer.

Auch fast zehn Jahre nach seinem Tod scheint er unvergessen zu sein. So betreibt Meike Konrad aus Offenbach im Internet eine liebevoll gestaltete Fanseite, um das Andenken an jenen Mann zu bewahren, der den Beatles Sätze wie O du bist so schön, schön wie ein Diamant. Ich will mit dir gehen. Komm gib mir deine Hand in den Mund gelegt hat. Übrigens: Im Original ist der Text auch nicht besser!

Von Claudia Karner (Celler Schule 2006)

Es gibt Tage, da denkt man: Welt, lass mich in Ruhe, wie DIE ZEIT vor kurzem titelte. Tage, an denen man alles außen vor lassen möchte und sich nur eines wünscht: Ich wollt, ich wär ein Huhn! Ich hätt nicht viel zu tun. Ich legte jeden Tag ein Ei, und sonntags auch mal zwei… Diesen unausrottbaren Ohrwurm sang 1936 der UFA-Traumpaar Lilian Harvey und Willy Fritsch in dem Film Glückskinder. 73 Jahre später fand er sich in derselben Interpretation in dem Oscar-preisgekrönten amerikanischen Streifen Inglorious Basterds wieder. Geschrieben hat das Lied einer der erfolgreichsten Textdichter des jungen deutschen Tonfilms, Hans Fritz Beckmann, die Melodie stammt von Peter Kreuder.

VON BERLIN NACH BUENOS AIRES UND RETOUR

Hans Fritz Beckmann wurde am 6. Januar 1909 in Berlin-Schöneberg geboren. Mein Vater war Offizier, meine Mutter nicht – diese Veranlagung habe ich auch dann von meiner Mutter geerbt, so beschrieb Beckmann augenzwinkernd seine Eltern. Auch mit dem zweiten Mann seiner Mutter, mit dem die Familie 1920 nach Argentinien auswanderte, hatte der Junge keine rechte Freude. Er hatte schon damals literarische Ambitionen, sollte aber nach dem Willen des Stiefvaters Buchhalter werden. Als er sich widersetzte, verfrachtete dieser den 19-jährigen kurzerhand mit einer nur halbbezahlten Schiffspassage auf einen Dampfer Richtung Deutschland. Das fehlende Geld musste sich Hans auf der Überfahrt als Schiffsjunge verdienen. 1928 nach Berlin zurückgekehrt schlug sich er als Gelegenheitsarbeiter und Eintänzer durch. Tangotanzen hatte er in Buenos Aires gelernt, und dieser Tanz war in Deutschland groß in Mode. In einem Tingel-Tangel-Varieté sah ihn der Kabarettist und Conferencier Erich Elow Lowinksy und holte ihn 1932 als zweiten Mann in sein berühmt-berüchtigtes Kabarett der Namenlosen. Das war ein ziemlich mieser Job, denn dort durften nur die Untalentiertesten auftreten, die dann gnadenlos verrissen und vom Publikum ausgebuht wurden. (Kommt Ihnen das irgendwie bekannt vor?) In dieser Zeit schrieb Beckmann seine ersten Chanson-Texte und landete 1934 in Trude Hesterbergs Kabarett Musenschaukel, wo er den Komponisten Theo Mackeben kennenlernte, der damals in der Schlagerwelt schon eine große Nummer war. Was für ein Glück, dass Mackeben dringend einen neuen Autor suchte. Sein bisheriger Autor Felix Joachimson (später: Felix Jakobson) war jüdischer Abstammung und musste aus politischen Gründen Deutschland verlassen.

SO ODER SO IST DAS LEBEN

Mit dem Lied So oder so ist das Leben aus dem Film Liebe, Tod und Teufel, gesungen von Brigitte Horney, gelang Beckmann schnell der Durchbruch. Die Platte, bei der Deutschen Grammophon aufgenommen, wurde zu einem Sensationserfolg. Über Nacht hatte sich Beckmann in der Branche einen Namen gemacht, und viele Komponisten rissen sich um seine Texte. Er schrieb nicht nur für Theo Mackeben, sondern auch für Peter Kreuder, Friedrich Schröder und Peter Igelhoff. Kein Star der 1930er und 1940er Jahre, der nicht einen Titel von Beckmann im Repertoire gehabt hätte. Viele der Lieder sind zu Evergreens geworden: Lilian Harvey und Willi Fritsch sangen in dem Film Die sieben Ohrfeigen Ich tanze mit dir in den Himmel hinein, Johannes Heesters in Gasparone Ich werde jede Nacht von Ihnen träumen, Hans Albers in Wasser für Manitoga Goodbye Johnny, Lizzi Waldmüller in Bel Ami Du hast Glück bei den Fraun, Bel Ami sowie Willi ForstGnädige frau, wo warn Sie gestern?, Marika Röck in Hallo Janine Musik, Musik, Musik (besser bekannt unter dem Titel Ich brauche keine Millionen), Zarah Leander in Es war eine rauschende Ballnacht Nur nicht aus Liebe weinen, Johannes Heesters in Immer nur du Man müsste Klavier spielen können, Evelyn Künneke in Karneval der Liebe Haben Sie schon mal im Dunkeln geküsst? und Margot Hielscher in dem gleichnamigen Film Frauen sind keine Engel. Neben den Liedtexten, über 958 sind bei der GEMA registriert, schrieb Beckmann auch eine beachtliche Zahl von Filmdrehbüchern. Hier seien nur einige aufgezählt: Kleiner Mann – ganz groß (1938), Hallo Janine (1939) und Traummusik (1940).

LIEBER GOTT, LASS DIE SONNE WIEDER SCHEINEN

Nach Kriegsende wurde es stiller um den einstigen Hans-Dampf-in-allen-Gassen. Beckmann eröffnete in Berlin ein Kabarett, das aber schon nach kurzer Zeit wieder geschlossen wurde, und versuchte sich als Lyriker. Trotz heftigen Bemühens konnte er nicht mehr an seine alten Erfolge anschließen, obwohl er alles tat, um sich auf veränderten Publikumsgeschmack und das Zwei-Minuten-Dreißig-Diktat der Musikboxen einzustellen. Er schrieb weiterhin Filmmusiken, aber ohne echtes Hitpotential. In Erinnerung geblieben ist das Lied Lass die Sonne wieder scheinen aus dem gleichnamigen Film, für das Beckmann 1955 gemeinsam mit Franz Marischka das Drehbuch verfasste. Die kleine Cornelia sang das Titellied, zu dem Papa Gerhard Froboess die Musik geschrieben hatte: Lieber Gott, lass die Sonne wieder scheinen für Mama, für Papa und für mich. Alle Leute, die großen und die kleinen, haben Sehnsucht nach Sonne wie ich…

ABSCHIEDSBRIEF IM MÜNCHNER STAMMLOKAL

Für Beckmann hatte die Sonne nicht mehr dieselbe Strahlkraft wie in den Dreißiger- und Vierzigerjahren. Er arbeitete als Synchronautor für Hollywood-Filme, wurde 1958 Produzent bei der Plattenfirma Ariola und freute sich, als die Nostalgiewelle der Sechziger Jahre seine Evergreens wieder nach oben spülte. Das große Revival der Lieder der 1930er und 1940er Jahre, das von Max Raabe und seinem Palastorchester in den 1990er Jahren eingeläutet wurde, konnte er leider nicht mehr erleben. Am 25. April 1975 – da war Hans Fritz Beckmann gerade mal 66 Jahre alt – verlor er den Kampf gegen den Lungenkrebs. Seinen Freunden, darunter dem Komponisten Friedrich Hollaender, hatte er in seinem Stammlokal, dem legendären Max II, einen Abschiedsbrief hinterlassen.

Beckmanns Texte kann man auch in gedruckter Form als amüsante, manchmal satirisch-geschliffene, in jedem Fall aber als den Intellekt ansprechende Gebrauchslyrik begreifen, schrieb Jens Uwe Völmeke anlässlich des 100. Geburtstags in einem Artikel des Sikorski Magazins. Damit ist Beckmann seinem persönlichen Wunschtraum, einmal ein bedeutender Literat zu werden, vielleicht näher gekommen als er es selbst jemals geglaubt hätte. Ein Literat des deutschen Schlagers war er auf alle Fälle.

von Claudia Karner (Celler Schule 2006)

Schreiben ist ein einsamer Job. Das wissen wir alle. Und dass die Inspiration nicht immer dann kommt, wenn man sie braucht, leider auch. Der Sänger, Pianist, Texter und Komponist Mark Scheibe (Celler Schule 2013), hatte im vergangenen Oktober eine geniale Idee. Der gebürtige Bremer, der seit 2001 in Berlin lebt, startete via Facebook ein Hit-Experiment und bat dort um eine inspirierende Wortspende. Viele FB-Freunde nahmen diese Idee begeistert auf und warfen Mark dreizehn Tage lang verbale Hölzchen zu, aus denen er innerhalb eines Tages ein komplettes Lied fabrizierte. Kaum zu glauben: Am nächsten Morgen stand im Internet bereits ein Video von dem fertigen Song, den Mark Scheibe zum Piano oder zum flugs produzierten Playback sang. Insgesamt dreizehn Lieder entstanden so in Rekordzeit. Die Ideenlieferanten sind im Abspann der Videos namentlich erwähnt.

Es bildete sich eine bemerkenswerte Gemeinschaft. Je länger das Hit-Experiment ging, desto tiefgehender und berührender wurden die Beiträge, die über einzelne Begriffe weit hinausgingen, erinnert sich Mark Scheibe. Nach ein paar Tagen waren die Kommentare auf meiner Facebook-Seite ein Ozean der Poesie, dessen Flut mich überwältigte. Diese Kommentare waren für mich so befruchtend wie ein Abend mit guten Gesprächen mit Freunden am Lagerfeuer, daher die Assoziation digitales Lagerfeuer. Mir kam es vor, als würde jeder etwas von sich erzählen, und ich sitze da und schaue, was sich zu Musik machen lässt. Die Wege der Inspiration lassen sich beim Studium der Kommentare zurückverfolgen. Oft ergab sich ein kollektives Thema, dass ich je nach meiner Tagesform übernahm, variierte, abstrahierte oder als Rampe zu einem ganz anderen Thema nahm. Ich habe mich natürlich immer gefreut, wenn ich möglichst viel zurückgeben konnte, manchmal hatten die Lieder aber auch gar keinen direkten Bezug zu den Kommentaren.“

Mark Scheibe überarbeitete Texte und Musik noch einmal gründlich. Im Januar ging er ins Studio, um eine CD aufzunehmen. Darauf befinden sich fünf Songs aus dem Hit-Experiment: „Der Mögen danach“, „Illusion“, „Weck die Diva in mir „, „Mittwochs gehörst du mir“ und „Durchs Feuer gehen“ (mit dem neuen Titel : „Cherie“) Am 24. Januar präsentierte er seine brandneuen Songs in einem Konzert im legendären Bremer Sendesaal. Musik ist Liebe so lautet sein Credo. Wer sein wunderbares Hit-Experiment im Herbst verpasst hat, kann sich schon auf den Februar freuen: Vom 9. bis zum 13. Februar versammelt der Schnellschreiber noch einmal seine Facebook-Freunde um das digitale Lagerfeuer. Ich liebe dieses Gefühl, beim Schreiben nicht ganz alleine sein zu müssen.

Von Claudia Karner (Celler Schule 2006)

Am 17. Februar feiert Wolfgang Hofer, einer der großen zeitgenössischen Textdichter und Hitschreiber von Udo Jürgens, seinen 65. Geburtstag. Was läge da näher als den gebürtigen Linzer, der in den 70er Jahren als Liedermacher erfolgreich war, zu fragen: Fängt tatsächlich erst mit 66 das Leben an? Das etwas andere Porträt.

„Noch mehr Musical, das wär‘ schon was!“

Im Internet lässt sich nicht sehr viel über Sie finden. Kollegen Ihres Kalibers haben eine umfassende Homepage. Stehen Sie lieber in der 2. Reihe als im Rampenlicht und wollen eigentlich von den Medien verschont bleiben?

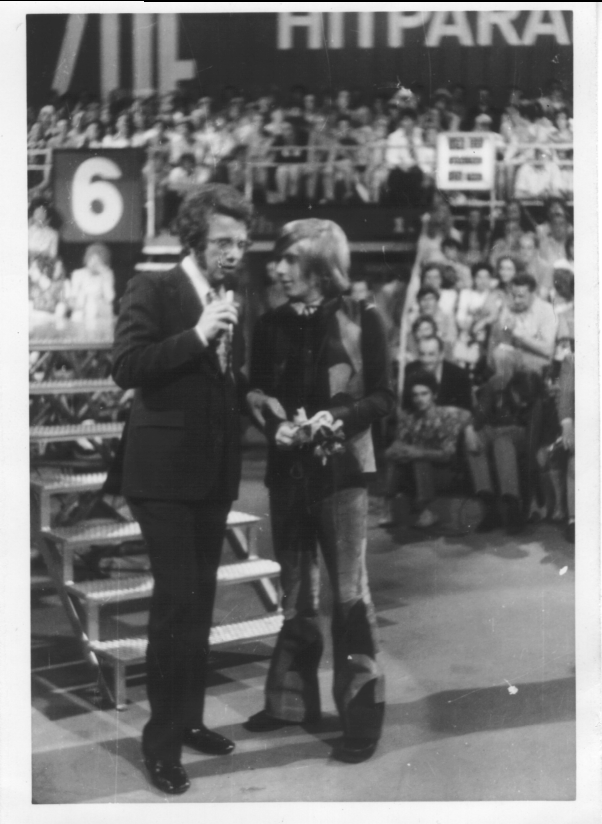

Anfang der 70er stand ich für ein einige Jahre durchaus im Rampenlicht, nachdem ich als dahergelaufener Ösi Heino von Platz eins der ZDF-Hitparade verdrängt hatte. Mein Lied vom Trödler Abraham hatte einen außergewöhnlichen Text, und so fragten die Kollegen, ob ich auch für sie schreiben würde. Über Peter Kraus und Michael Schanze, die ich von gemeinsamen Auftritten kannte, kam ich auch zu Aufträgen für Fernsehshows. Das ging später bis „Flitterabend“, „Bambi“ und „Wetten dass “ Irgendwann war für die Bühne einfach keine Zeit mehr. Für eine Homepage fehlen mir die Lust und die Eitelkeit.

Stammen Sie aus einem künstlerischen Elternhaus? Welche Musik wurde im Hause Hofer gehört?

Mein Vater war Buchhalter, meine Mutter hatte eine poetische Ader, die blieb aber privat. Als Kind habe ich alles gehört, was das Radio an Schlager und früher Popmusik hergab. Ich habe auch Beatles- und Rolling-Stones-Texte aus der Bravo ausgeschnitten.

Wie verlief Ihre Schullaufbahn?

Ich war ein Einser-Schüler, der im Gymnasium zum Rebellen mutierte. Als Rädelsführer der klasseneigenen OAS (Organsiation académique de sabotage) hatte ich etliches auf dem Gewissen, auch eine ziemlich satirische Maturazeitung. Dank meiner schulischen Leistungen blieben mir aber Sanktionen weitgehend erspart.

Wann machte sich Ihr dichterisches Talent zum ersten Mal bemerkbar?

Im zarten Alter von sieben Jahren habe ich einen Familienausflug in Gedichtform für die Nachwelt festgehalten. Leider hat die Nachwelt das Werk verschlampt.

War das Studium der Nachrichtentechnik nur ein Vorwand, um aus der Provinz nach Wien zu kommen?

Erwischt! Zu Hause in Linz konnte man damals nur Sozialwissenschaften studieren. So kam ich als Bastler auf die Idee, Nachrichtentechnik zu belegen, ein Teilgebiet der Elektrotechnik. Und das gab es nur in Wien! Das Studium habe ich nicht abgeschlossen. Ich war zu viel mit der Musik beschäftigt, habe jeden Tag im Keller des Studentenheims mit der Gitarre komponiert und geübt.

Wann entstand der Wunsch, Liedermacher zu werden? Gab es Vorbilder?

In meiner Gymnasialzeit waren Protestsongs angesagt, ausgehend von amerikanischen Songwritern wie Bob Dylan, Joan Baez & Co. Also schrieb ich unter der Schulbank weltverbessernde englische Lieder und gründete mit Schulkollegen eine Folklore-Band. Nach der Matura gingen wir auseinander, jeder in eine andere Stadt. In Wien gab es eine Nachwuchsförderung durch den Österreichischen Rundfunk ORF, und ich wurde bei einem bunten Abend im Studentenheim begutachtet und für tauglich befunden. So entstanden erste professionelle Aufnahmen im Rundfunk-Tonstudio.

Sie haben als Sänger Ihren Nachnamen abgelegt. Wegen Wolfgang Ambros Hofer? Oder kam der erst später?

Ich fand damals, mit dem Namen „Hofer“ kann man Tiroler Freiheitskämpfer werden, aber kein Schlagersänger. Wolfgang Ambros hat seinen Hofer erst kurz darauf „die Leich‘ massakriern“ lassen.

Ihre Karriere als Liedermacher und Sänger begann sehr vielversprechend. Warum haben Sie damit aufgehört? Haben Sie das jemals bereut?

Warum: Siehe oben! Bereut: Nein.

Wann gingen Sie nach München?

Ich ging von Wien zuerst nach Hessen, weil in Frankfurt meine Plattenfirma ansässig war. Eine Villa im Taunus konnte ich mir nicht leisten, also habe ich in Hanau gewohnt. Da gibt es übrigens einen Stadtteil namens „Wolfgang“. Passt doch, oder? Später zog ich nach München, da riecht’s mehr nach Heimat.

Wie schafften Sie es, für Udo Jürgens zu arbeiten? Was war das erste Lied, das Sie für ihn schrieben?

Ich war als Sänger im Management von Hans Beierlein, der auch Udo betreut hat. Da lag es nahe, mich nach Kitzbühel zu schicken und jetzt schreibt mal was zusammen!“ So stand ich dann mit Herzklopfen vor einer riesigen Villa, und es begann eine wundervolle und anstrengende Zusammenarbeit. Der erste Text, den ich für Udo schrieb, hieß „Mein Klavier“. Insgesamt sind es über 100 gemeinsame Lieder. Genau weiß ich die Zahl noch nicht, mit meiner Datenbank bin ich erst beim Buchstaben K.

Was sind die bekanntesten Lieder und was Ihre liebsten?

Buenos Dias, Argentina, Liebe ohne Leiden, Mein Bruder ist ein Maler, Alles im Griff auf dem sinkenden Schiff und Mit 66 Jahren… Lieblingslied ist schwer, vielleicht „Merry Christmas allerseits“, weil es doch recht originell ist.

Wie war die Zusammenarbeit mit Udo Jürgens? Sie haben bis zuletzt für ihn geschrieben. Die meisten Texte von Mitten im Leben sind von Ihnen.

Die Zusammenarbeit war geprägt von einer Seelenverwandtschaft – nicht nur, weil wir beide Österreicher sind – von gegenseitigem Respekt und von höchster Akribie. Wir haben Worte oft x-mal umgedreht, bis wir zufrieden waren. Genauso ist Udo mit seinen Melodien verfahren, deshalb kamen ja auch große Lieder dabei heraus und nicht irgendwelche Allerweltschlager. Udo war ein Arbeitstier wie ich, aber am Abend war Schluss – da gab es früher Rot- und in den letzten Jahren Weißwein und ein entspanntes Essen. Nach dem obligatorischen Wodka Tonic sind wir hie und da doch wieder an den Flügel. „Buenos Dias, Argentina“ ist um drei Uhr nachts entstanden. Und wenn ich nicht mein Diktiergerät hätte laufen lassen, hätten wir uns am nächsten Tag vielleicht nicht mehr erinnert

Wie geht es Ihnen jetzt wenige Wochen nach seinem Tod?

Es ist alles ganz unwirklich. Ich habe noch seine Stimme im Ohr, wenn er auf den Anrufbeantworter gesprochen hat: „Jaaa, Udo hier “ Und es ist eine brutale Erkenntnis: Letztlich bleibt auch vom größten Helden neben dem Ruhm nur eine Handvoll Asche.

Sie erleben das typische Schicksal eines Textdichters. Alle kennen Ihre Lieder, die wenigsten wissen, dass sie von Ihnen stammen. Ärgert Sie das? Oder freuen Sie sich im Stillen, wenn Ihnen ein maßgeschneiderter Text gelingt?

Ich freu mich laut, wenn mir ein Text gelingt. Und das ist zum Glück nicht selten. So kann ich als graue Eminenz gut im Hintergrund leben. Die meisten kriegen ja eh raus, was ich mache. Wie mein Fischhändler auf dem Viktualienmarkt. Der hat mich bei der Geburtstagsgala im Fernsehen gesehen und dann ganz geschickt ein Gespräch eingefädelt, um Gewissheit zu haben.

Von Ihnen stammt auch der Hit von Margot Werner So ein Mann und Lass mein Knie, Joe, gesungen von Wenke Myrhe. Für wen haben Sie noch geschrieben?

Hier ein kleines ABC meiner Künstler (Sänger und TV-Moderatoren):  Salvatore Adamo, Tom Astor, Peer Augustinski, Roy Black, Gilbert Bécaud, Vivi Bach, Lill Babs, Gerhard Bronner, Axel Bulthaupt, Howard Carpendale, Costa Cordalis, Dorthe, Deutsche Fußball-Nationalmannschaft, The Eagles Charity Project, Thomas Gottschalk, Rex Gildo, Gitti & Erica, Hanne Haller, Heino, Dieter Hallervorden, Hansi Hinterseer, Eva Hermann, Chris Howland, Sigi Harreis, Bata Illic, Udo Jürgens, Jenny Jürgens, Harald Juhnke, Roland Kaiser, Peter Kraus, Johanna von Koczian, Daliah Lavi, Jürgen von der Lippe, Bruce Low, Martin Lauer, Mireille Mathieu, Nana Mouskouri, Wencke Myhre, Jürgen Marcus, Marianne und Michael, Carmen Nebel, Marianne Rosenberg, Iwan Rebroff, Dunja Rajter, Ilja Richter, Carolin Reiber, Harald Schmidt, Bud Spencer, Bobby Solo, Ingrid Steeger, Dietmar Schönherr, Michael Schanze, Sabine Sauer, Vico Torriani, Lena Valaitis, Margot Werner, Stefan Waggershausen, Günter Wewel

Salvatore Adamo, Tom Astor, Peer Augustinski, Roy Black, Gilbert Bécaud, Vivi Bach, Lill Babs, Gerhard Bronner, Axel Bulthaupt, Howard Carpendale, Costa Cordalis, Dorthe, Deutsche Fußball-Nationalmannschaft, The Eagles Charity Project, Thomas Gottschalk, Rex Gildo, Gitti & Erica, Hanne Haller, Heino, Dieter Hallervorden, Hansi Hinterseer, Eva Hermann, Chris Howland, Sigi Harreis, Bata Illic, Udo Jürgens, Jenny Jürgens, Harald Juhnke, Roland Kaiser, Peter Kraus, Johanna von Koczian, Daliah Lavi, Jürgen von der Lippe, Bruce Low, Martin Lauer, Mireille Mathieu, Nana Mouskouri, Wencke Myhre, Jürgen Marcus, Marianne und Michael, Carmen Nebel, Marianne Rosenberg, Iwan Rebroff, Dunja Rajter, Ilja Richter, Carolin Reiber, Harald Schmidt, Bud Spencer, Bobby Solo, Ingrid Steeger, Dietmar Schönherr, Michael Schanze, Sabine Sauer, Vico Torriani, Lena Valaitis, Margot Werner, Stefan Waggershausen, Günter Wewel

Sie arbeiten in München in einer Werbeagentur und werden im Februar 65. Denken Sie an die Pension oder an neue Projekte? Nach eigener Aussage ist ja mit 66 noch lang noch nicht Schluss.

Die Werbeagentur ist eine Ente. Rente kommt für mich nicht in Frage. Keine Kreuzfahrten, Kegeltouren, Kaffeekränzchen, lieber Arbeit, da bleibt man ewig 66!

Was möchten Sie noch gerne schreiben? Und für wen?

Letztes Jahr lief in Wien mit großem Erfolg das Musical Der Besuch der alten Dame nach Friedrich Dürrenmatt. Premiere hatte das Stück bei den Thunerseespielen in der Schweiz, in diesem Jahr geht es nach Tokio. Ich habe die Songtexte geschrieben. Noch mehr Musical, am liebsten mit Pia Douwes und Uwe Kröger in den Hauptrollen, das wär schon was!

Abschließend möchte ich Sie noch um ein paar private Infos bitten. Was neugierige Leut halt so wissen wollen: Verheiratet? Kinder? Katze? Hund?

Privates ist tabu. Nur so viel: Ich bin glücklich mit einer eleganten, rheinischen Frohnatur verheiratet, lebe trotz Weißwein gesund, wohne mitten in München in der vierten Etage, nehme statt dem Lift die Treppe und brauche keine Tabletten.

Herzlichen Dank für das Interview!

PS: Wolfgang Hofer hat einen Fan besonderer Art. Tina betreibt unter dem Namen Wolfgang The early Years auf Facebook eine öffentlich zugängliche Fanseite, die dem Sänger Wolfgang gewidmet ist. Die ist mehr als nur einen Blick wert.

Es hat sich ergeben, dass ich mich für ein anderes Forum an einen genau 20 Jahre alten Song erinnert habe, mit dem Martin Lingnau und ich 1995 einen Wettbewerb „Lieder gegen Fremdenfeindlichkeit“ gewonnen haben. Als Sänger war auch Bernd Lambrecht dabei. Und Petra, deren Nachname mir entfallen ist. (Trage ich mit Freuden nach, wenn mir jemand auf die Sprünge hilft)

Alles Deutsch! Musik: Martin Lingnau Text Edith Jeske

(Gesungen von „Fiehse Pferwandte!)

So was wie das hat es seit langem nicht gegeben,

an allen Stellen schlagen Wellen, wirbelt Dreck.

Schon vielen graut davor, hier weiterhin zu leben,

und mancher – wüßte er wohin – wär längst schon weg.

Da hilft kein Warten, und da nützt kein Überwintern,

denn dieser Kelch geht nicht von selbst an uns vorbei.

Schon brennt dem Biedermann die Lunte unterm Hintern –

denn was er brütet, ist ein böses Kuckucksei.

Im Kleinen fängt es an – da stör’n sie noch nicht sehr,

doch wenn es erst mal viele sind, dann hilft uns niemand mehr.

Ich sag nur:

Kebap und Cevapcici,

Sushi, Ayran, Satziki,

Pizza, Pasta, Canelloni,

Minestrone, Makkaroni,

Ratatouille, Baguette, Paté,

und Paella und Saté

Peking-Ente und cous cous –

Aber damit ist bald Schluß!

Dann heißt es:

jeder gute Deutsche kaut

Semmelknödel, Sauerkraut,

Bratkartoffeln, Hühnerbeine,

halbe und auch ganze Schweine,

Bismarckhering, Sülzkotlett,

Stullen dick mit Schweinemett!

Deutsche Rüben, deutscher Kohl

tun dem deutschen Magen wohl.

Nichts ist mehr deutsch in diesem unserm deutschen Lande,

daß man den eignen Ohr’n und Augen kaum noch traut.

Wohin man sieht – es ist wahrhaftig eine Schande:

was sich Kultur nennt, ist entartet und versaut.

Da räumen wir mal auf, das ham‘ wir nicht bestellt –

gehört uns nicht mal Deutschland, wie um alles dann die Welt?

Ich sag nur:

Shakespeare, Sartre, Seneca,

Pippi Langstrumpf, Dracula,

Sherlock Holmes und Micky Maus –

Warhol und Picasso raus!

Raus mit Sting und Pavarotti,

Tina Turner, Ramazotti!

Ab sofort ins Radio

Blasmusik: holladio!

Wir haben’s leicht, man ist ja jetzt schon vor uns bange.

Bald werden wir des deutschen Lebens wieder froh!

Der Tag ist nahe, und dann fackeln wir nicht lange –

und gleich als erstes übernehmen wir den Zoo.

Dann heißt es:

Löwen raus und Tiger raus,

Miezekatz ins Raubtierhaus.

Raus, Flamingos, Papagei’n

Gänse, Enten, Hühner rein!

Raus mit Affen, Bären, Gnus,

Elefanten, Känguruhs –

rein mit Kalb und Kuh und Stier –

deutsche Zoos dem deutschen Tier!

Wir wollen

Schweinebacke in Aspik,

puffta puffta Blasmusik,

Blasmusik so richtig laut,

Schweinebacke, Sauerkraut,

deutsches Eisbein in Gelee,

deutschen Reiswein, deutschen Tee

deutsche Seide für die Fahnen,

deutsche Grapefruits und Bananen,

Eisbein, Reiswein, Sauerkraut,

deutschen Tango, vorgekaut

Schweinebacke mit Bananen,

deutschen Tee aus deutschen Fahnen

deutsche Seide in Aspik.

Sauerkraut und Blasmusik,

Mohrenkopf und Negerkuß,

schwarzbraun wie die Haselnuß!

Verwirrende Bilder, düstere Töne, abgründige Assoziationen..

Norbert Tefelski (Celler Schule 2005), schreibt Texte, die Kopfkino freisetzen. Für das Berliner Rockprojekt GEiSTPARK hat er nicht nur die meisten Songtexte verfasst, sondern steht im Video auch als überzeugender Darsteller vor der Kamera:

Von HilfMir nach Wut

Das gesamte Projekt wurde übrigens in Eigenregie und ohne Fördermittel auf die Beine gestellt

Weitere Videos sind geplant.

Das Debüt-Album ist in Arbeit; weitere Kostproben gibt es hier

Von Claudia Karner (Celler Schule 2006)

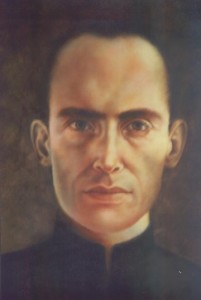

Kleine Vorbemerkung: In der Serie Wer schrieb eigentlich…? stelle ich Textdichter des 20. Jahrhunderts vor. Aus gegebenem Anlass mache ich heute eine Ausnahme und porträtiere jenen Mann, der der Welt das berühmteste Weihnachtslied aller Zeiten beschert hat. (Auch wenn er schon im 19. Jahrhundert gelebt hat.)

ERST SINGEN, DANN DIE GESCHENKE!

Stille Nacht, heilige Nacht! Alles schläft, einsam wacht nur das traute hochheilige Paar… Es ist ein ehernes Familiengesetz: Erst nach dem kollektiven Absingen von Stille Nacht (zumindest der ersten Strophe!) vor dem im Kerzenschein erstrahlenden Weihnachtsbaum dürfen die Geschenke ausgepackt werden. Zu verdanken haben wir das Joseph Mohr. Er hatte den Einfall zu Stille Nacht – vor fast 200 Jahren.

Joseph Mohr wurde unter keinem guten Stern geboren. Er kam am 11. Dezember 1792 in der Stadt Salzburg als uneheliches Kind der Strickerin Anna Schoiber zur Welt. Sein Vater Franz Mohr war ein ehemaliger Soldat aus dem Lungau, dem südlichsten Bezirk im Land Salzburg. Der kleine Joseph wuchs in ärmlichsten Verhältnissen auf. Zum Glück erkannte ein Domvikar das musikalische Talent des Buben und nahm ihn unter seine Fittiche. Er ermöglichte ihm den Besuch eines Gymnasiums und in weiterer Folge ein Theologiestudium. 1815 wurde Joseph Mohr zum katholischen Priester geweiht. Dafür brauchte er allerdings als unehelich Geborener vom Papst eine Ausnahmegenehmigung. Seine erste Anstellung führte ihn nach Mariapfarr, in die Heimatgemeinde seines Vaters. Dort hatte er auch den genialen Einfall zu jenem Gedicht, das in der Vertonung von Franz Xaver Gruber den Siegeszug um die ganze Welt antreten sollte.

Joseph Mohr wurde unter keinem guten Stern geboren. Er kam am 11. Dezember 1792 in der Stadt Salzburg als uneheliches Kind der Strickerin Anna Schoiber zur Welt. Sein Vater Franz Mohr war ein ehemaliger Soldat aus dem Lungau, dem südlichsten Bezirk im Land Salzburg. Der kleine Joseph wuchs in ärmlichsten Verhältnissen auf. Zum Glück erkannte ein Domvikar das musikalische Talent des Buben und nahm ihn unter seine Fittiche. Er ermöglichte ihm den Besuch eines Gymnasiums und in weiterer Folge ein Theologiestudium. 1815 wurde Joseph Mohr zum katholischen Priester geweiht. Dafür brauchte er allerdings als unehelich Geborener vom Papst eine Ausnahmegenehmigung. Seine erste Anstellung führte ihn nach Mariapfarr, in die Heimatgemeinde seines Vaters. Dort hatte er auch den genialen Einfall zu jenem Gedicht, das in der Vertonung von Franz Xaver Gruber den Siegeszug um die ganze Welt antreten sollte.

EIN LIED GEHT UM DIE WELT

Im Jahre 1817 verschlug es Mohr nach Oberndorf. Als kurz vor Weihnachten 1818 die Orgel in der St. Nikolaus-Kirche streikte, bat er den Organisten Franz Xaver Gruber, der als Lehrer in der Nachbargemeinde Arnsdorf arbeitete, das sechsstrophige Gedicht Stille Nacht zu vertonen. Gruber schrieb zwei Solostimmen mit Gitarrenbegleitung. Bei der Christmette erklang das Lied zum ersten Mal. Mohr sang Tenor und spielte Gitarre, Gruber sang Bass. Der Tiroler Orgelbauer Carl Mauracher, der die Oberndorfer Orgel kurze Zeit später reparierte, nahm die Noten mit in seine Heimat und verhalf so dem Lied zum Siegeszug zuerst nach Tirol (1819), dann nach Deutschland, dann nach Amerika (1938).

SOZIALES ENGAGEMENT IN WAGRAIN

Mohr blieb bis September 1819 in Oberndorf und wechselte dann häufig seine Dienstorte, bis er 1837 Pfarrer von Wagrain wurde. Schon in Oberndorf hatte er für die Armen stark gemacht, in Wagrain konnte er sein soziales Engagement fortsetzen. Er veranlasste den Neubau der Schule, gründete einen Ausgleichsfonds, um auch den Kindern mittelloser Eltern den damals kostenpflichtigen Schulbesuch zu ermöglichen und kümmerte sich um die bedürftige, alte Bevölkerung. Auf seine Initiative geht auch das später geschaffene Armen- und Altenheim zurück. Von dem Erfolg seines Liedes erfuhr er genau wenig wie Franz Xaver Gruber. Die Urheberschaft wurde auf Grund eines Autographs erst 1854 nachgewiesen. Mohr starb im Alter von 56 Jahren am 4. Dezember 1848 an Tuberkulose und fand auf dem Friedhof in Wagrain seine letzte Ruhestätte. Heute erinnert der Name der Volksschule an den großen Wohltäter.

STILLE NACHT DAS GANZE JAHR

Die Stille-Nacht-Gesellschaft mit Sitz in Oberndorf hat sich zur Aufgabe gemacht, die Entstehung des Liedes zu erforschen und die authentischen Fassungen zu verbreiten. In vier Jahren gibt es etwas ganz Besonderes zu feiern: 200 Jahre Stille Nacht. Drei Museen in Oberndorf, Arnsdorf und Hallein machen das Lied zum Dauerthema. Die Entstehungsgeschichte von Stille Nacht wurde mehrmals verfilmt, 1997 unter dem Titel Das ewige Lied mit Tobias Moretti in der Rolle von Joseph Mohr. Auch das Fernsehen kommt nicht daran vorbei. Zauberhafte Weihnacht im Land der Stillen Nacht heißt die neueste Produktion, die am 20. Dezember in ORF 2 und am 26. Dezember auf 3 SAT ausgestrahlt wird. Moderator Harald Krassnitzer über das Lied der Lieder: Stille Nacht gehört einfach zur Kultur der Österreicher. Mich fasziniert vor allem die Weltreise, die dieses Lied gemacht hat.