Von Claudia Karner (Celler Schule 2006)

Kleine Vorbemerkung: In der Serie Wer schrieb eigentlich…? stelle ich Textdichter des 20. Jahrhunderts vor. Aus gegebenem Anlass mache ich heute eine Ausnahme und porträtiere jenen Mann, der der Welt das berühmteste Weihnachtslied aller Zeiten beschert hat. (Auch wenn er schon im 19. Jahrhundert gelebt hat.)

ERST SINGEN, DANN DIE GESCHENKE!

Stille Nacht, heilige Nacht! Alles schläft, einsam wacht nur das traute hochheilige Paar… Es ist ein ehernes Familiengesetz: Erst nach dem kollektiven Absingen von Stille Nacht (zumindest der ersten Strophe!) vor dem im Kerzenschein erstrahlenden Weihnachtsbaum dürfen die Geschenke ausgepackt werden. Zu verdanken haben wir das Joseph Mohr. Er hatte den Einfall zu Stille Nacht – vor fast 200 Jahren.

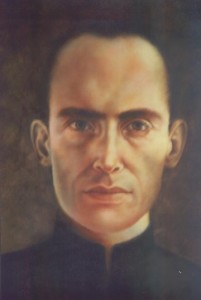

Joseph Mohr wurde unter keinem guten Stern geboren. Er kam am 11. Dezember 1792 in der Stadt Salzburg als uneheliches Kind der Strickerin Anna Schoiber zur Welt. Sein Vater Franz Mohr war ein ehemaliger Soldat aus dem Lungau, dem südlichsten Bezirk im Land Salzburg. Der kleine Joseph wuchs in ärmlichsten Verhältnissen auf. Zum Glück erkannte ein Domvikar das musikalische Talent des Buben und nahm ihn unter seine Fittiche. Er ermöglichte ihm den Besuch eines Gymnasiums und in weiterer Folge ein Theologiestudium. 1815 wurde Joseph Mohr zum katholischen Priester geweiht. Dafür brauchte er allerdings als unehelich Geborener vom Papst eine Ausnahmegenehmigung. Seine erste Anstellung führte ihn nach Mariapfarr, in die Heimatgemeinde seines Vaters. Dort hatte er auch den genialen Einfall zu jenem Gedicht, das in der Vertonung von Franz Xaver Gruber den Siegeszug um die ganze Welt antreten sollte.

Joseph Mohr wurde unter keinem guten Stern geboren. Er kam am 11. Dezember 1792 in der Stadt Salzburg als uneheliches Kind der Strickerin Anna Schoiber zur Welt. Sein Vater Franz Mohr war ein ehemaliger Soldat aus dem Lungau, dem südlichsten Bezirk im Land Salzburg. Der kleine Joseph wuchs in ärmlichsten Verhältnissen auf. Zum Glück erkannte ein Domvikar das musikalische Talent des Buben und nahm ihn unter seine Fittiche. Er ermöglichte ihm den Besuch eines Gymnasiums und in weiterer Folge ein Theologiestudium. 1815 wurde Joseph Mohr zum katholischen Priester geweiht. Dafür brauchte er allerdings als unehelich Geborener vom Papst eine Ausnahmegenehmigung. Seine erste Anstellung führte ihn nach Mariapfarr, in die Heimatgemeinde seines Vaters. Dort hatte er auch den genialen Einfall zu jenem Gedicht, das in der Vertonung von Franz Xaver Gruber den Siegeszug um die ganze Welt antreten sollte.

EIN LIED GEHT UM DIE WELT

Im Jahre 1817 verschlug es Mohr nach Oberndorf. Als kurz vor Weihnachten 1818 die Orgel in der St. Nikolaus-Kirche streikte, bat er den Organisten Franz Xaver Gruber, der als Lehrer in der Nachbargemeinde Arnsdorf arbeitete, das sechsstrophige Gedicht Stille Nacht zu vertonen. Gruber schrieb zwei Solostimmen mit Gitarrenbegleitung. Bei der Christmette erklang das Lied zum ersten Mal. Mohr sang Tenor und spielte Gitarre, Gruber sang Bass. Der Tiroler Orgelbauer Carl Mauracher, der die Oberndorfer Orgel kurze Zeit später reparierte, nahm die Noten mit in seine Heimat und verhalf so dem Lied zum Siegeszug zuerst nach Tirol (1819), dann nach Deutschland, dann nach Amerika (1938).

SOZIALES ENGAGEMENT IN WAGRAIN

Mohr blieb bis September 1819 in Oberndorf und wechselte dann häufig seine Dienstorte, bis er 1837 Pfarrer von Wagrain wurde. Schon in Oberndorf hatte er für die Armen stark gemacht, in Wagrain konnte er sein soziales Engagement fortsetzen. Er veranlasste den Neubau der Schule, gründete einen Ausgleichsfonds, um auch den Kindern mittelloser Eltern den damals kostenpflichtigen Schulbesuch zu ermöglichen und kümmerte sich um die bedürftige, alte Bevölkerung. Auf seine Initiative geht auch das später geschaffene Armen- und Altenheim zurück. Von dem Erfolg seines Liedes erfuhr er genau wenig wie Franz Xaver Gruber. Die Urheberschaft wurde auf Grund eines Autographs erst 1854 nachgewiesen. Mohr starb im Alter von 56 Jahren am 4. Dezember 1848 an Tuberkulose und fand auf dem Friedhof in Wagrain seine letzte Ruhestätte. Heute erinnert der Name der Volksschule an den großen Wohltäter.

STILLE NACHT DAS GANZE JAHR

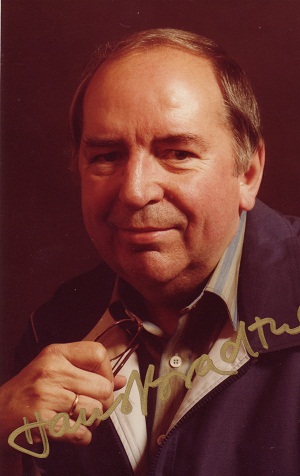

Die Stille-Nacht-Gesellschaft mit Sitz in Oberndorf hat sich zur Aufgabe gemacht, die Entstehung des Liedes zu erforschen und die authentischen Fassungen zu verbreiten. In vier Jahren gibt es etwas ganz Besonderes zu feiern: 200 Jahre Stille Nacht. Drei Museen in Oberndorf, Arnsdorf und Hallein machen das Lied zum Dauerthema. Die Entstehungsgeschichte von Stille Nacht wurde mehrmals verfilmt, 1997 unter dem Titel Das ewige Lied mit Tobias Moretti in der Rolle von Joseph Mohr. Auch das Fernsehen kommt nicht daran vorbei. Zauberhafte Weihnacht im Land der Stillen Nacht heißt die neueste Produktion, die am 20. Dezember in ORF 2 und am 26. Dezember auf 3 SAT ausgestrahlt wird. Moderator Harald Krassnitzer über das Lied der Lieder: Stille Nacht gehört einfach zur Kultur der Österreicher. Mich fasziniert vor allem die Weltreise, die dieses Lied gemacht hat.

-Palast.

-Palast.