Von Claudia Karner (Celler Schule 2006)

„Wer wird denn weinen, wenn man auseinandergeht, wenn an der nächsten Ecke schon ein andrer steht…“ Es war ein genialer Schnellschuss von Arthur Rebner, mit dem er Hugo Hirsch, dem Komponisten des musikalischen Schwanks Die Scheidungsreise, aus der Patsche half. Er lieferte Hirsch den Text für die zündende Hauptnummer, die ihm drei Tage vor der Premiere im Deutschen Künstler-Theater in Berlin noch fehlte, aus dem Steigreif. Das war 1920. Marlene Dietrich machte das skandalträchtige Lied berühmt. Der Name des Texters Arthur Rebner, der auch als Librettist, Chansonnier, Conférencier und Komponist Lorbeeren einheimste, ist in Vergessenheit geraten. Versuch einer Wiedergutmachung zum 130. Geburtstag.

FRÜHLING IN WIEN

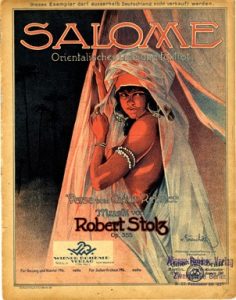

Geboren wurde Arthur Rebner am 30. Juli 1890, in Lemberg, heute eine Stadt in der Ukraine, damals Hauptstadt Galiziens, Kronland der K&K Monarchie Österreich-Ungarn. Er übersiedelte er in den Jugendjahren mit seiner Familie nach Wien. Dort studierte er von 1909 bis 1915 Musik und lernte den um 10 Jahre älteren Komponisten Robert Stolz kennen, damals musikalischer Leiter am Theater an der Wien. Gemeinsam schrieben sie 1917 O Wien, ich kenne dich nicht wieder, 1918 Frühling in Wien, ein walzerseliges Sehnsuchtslied zum Ende des 1. Weltkriegs. 1919 folgte Hallo, du süße Klingelfee aus der Operette Tanz ins Glück und 1920 Salome, schönste Blume des Morgenlands, der wohl größte kommerzielle Erfolg des Duos.

SALOME

Über das Lied sagte Robert Stolz fast 95jährig kurz vor seinem Tod: „Die alte Hur’ ist nicht umzubringen.“ Die nicht gerade schmeichelnde Bezeichnung galt der tantiementrächtigen Salome. Noch heute erweist sich das Lied als ein Dauerbrenner. Extrabreit machte eine Cover-Version daraus, und auch Max Raabe hat es in seinem Programm. Umso erstaunlicher, dass der erfolgreiche Textdichter in den Stolz-Biographien kaum bis gar keine Erwähnung findet. Rebner arbeitete auch mit anderen bekannten Komponisten seiner Zeit zusammen wie Willy Engel-Berger, Fred Raymond, Artur Werau und Robert Katscher und fand einen wunderbaren Interpreten in Hermann Leopoldi (Zieh dich wieder an, Josefin). Seine Texte repräsentierten den Zeitgeist der Wilden Zwanziger Jahre: frech, anzüglich, gespickt mit jüdischem Humor.

Es blieb nicht aus, dass Rebner seine Fühler nach Berlin ausstreckte, dort wo in den Zwanzigern nicht nur in den Kabaretts der Bär steppte. 1924 schlug er dort auch seinen festen Wohnsitz auf. Er wurde Mitglied des Deutschen Bühnen-Klubs Berlin und war gefeierter Conférencier und Revueautor. Das Medium Film reizte den Vielschreiber ebenso und er verfasste Drehbücher und Lieder für Filme wie Schuberts Frühlingstraum, Acht Mädel im Boot und Großfürstin Alexandra und gemeinsam mit Fritz Zoreff für Ein Stern fällt vom Himmel mit Joseph Schmidt.

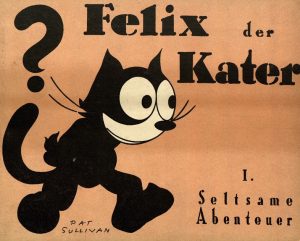

FELIX, DER KATER

Auch in einem ganz anderen Metier hinterließ Rebner seine Spuren. 1917 brachte Pat Sullivan den ersten kurzen Zeichentrickfilm mit Felix the cat in die amerikanischen Kinos, 12 Jahre, bevor Walt Disney seine Micky Maus über die Leinwand laufen ließ. Die seltsamen Arbenteuer von Felix der Kater erschienen auch in Buchform als eine Art Cartoon. Arthur Rebner übertrug die Verse in Wilhelm-Busch-Manier ins Deutsche. Das Vorwort zu dem Buch, das 1927 in einem Berliner Verlag erschien, verfasste der Wiener Schriftsteller und Kaffeehausliterat Alfred Polgar.

Nach der Machtübernahme des Nationalsozialisten war Rebner gezwungen, Deutschland zu verlassen. Er kehrte vorerst nach Wien zurück und arbeitete dort als Operettenlibrettist für Robert Stolz, Leo Fall und Hans May. Nach dem Anschluss Österreichs im März 1938 emigrierte Rebner über die Schweiz nach Frankreich. Nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs emigrierte er nach Mexiko und später in die USA. 1947 ließ er sich in Hollywood nieder und wurde Direktor des Ebell-Willshire-Theatre, mittlerweile eines der ältesten Theater von Los Angeles. Arthur Rebner starb am 8. Dezember 1949 im Alter von 59 Jahren in Los Angeles und wurde auf dem jüdischen Mount Carmel Cemetery begraben. Der schwarze Grabstein trägt den Zusatz „Beloved father“.

Kleines Update: Eine persönliche Spur von Arthur Rebner. Der Wienbibliothek im Rathaus gelang es, ein Gästebuch aus dem Kabarett Blaue Spinne in der Spiegelgasse (dort wo Jahre später Gerhard Bronners berühmte Marietta-Bar Einzug hielt) zu erwerben. Hier verewigte er sich am 21. Oktober 1937 mit folgenden Worten:

Wer beruflich dichten muß, wie ich,

Findet „dichten müssen“ fürchterlich,

Wie ja auch der Schuster in der Nacht

Ungern zum Vergnügen Schuhe macht.

Doch die „blaue Spinne“ ist es wert,

Dass ich meinen Pegasus so spät noch zäume;

Und ich weiss als Gast, was sich gehört:

Nette Räume brauchen – nette Reime …

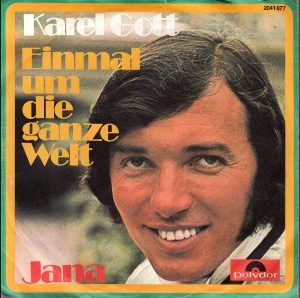

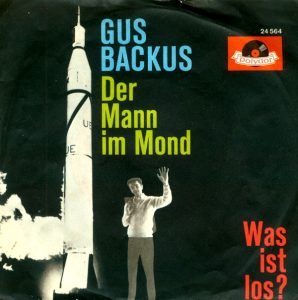

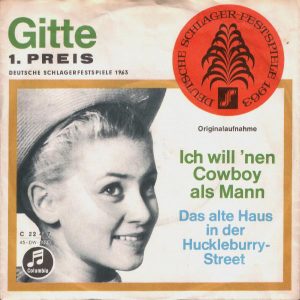

iteln wie Almenrausch und Edelweiß oder Die Zwillinge vom Zillertal sind heute in Vergessenheit geraten, manche Lieder wurden jedoch zu Ohrwürmern. Aus dem Film Das blaue Meer und du stammt das Duett von Chris Howland und Fred Bertelmann Der Dumme im Leben ist immer der Mann. In dem Film Wenn die Conny mit dem Peter schrieb er für die damaligen Jugendidole Conny Froboess und

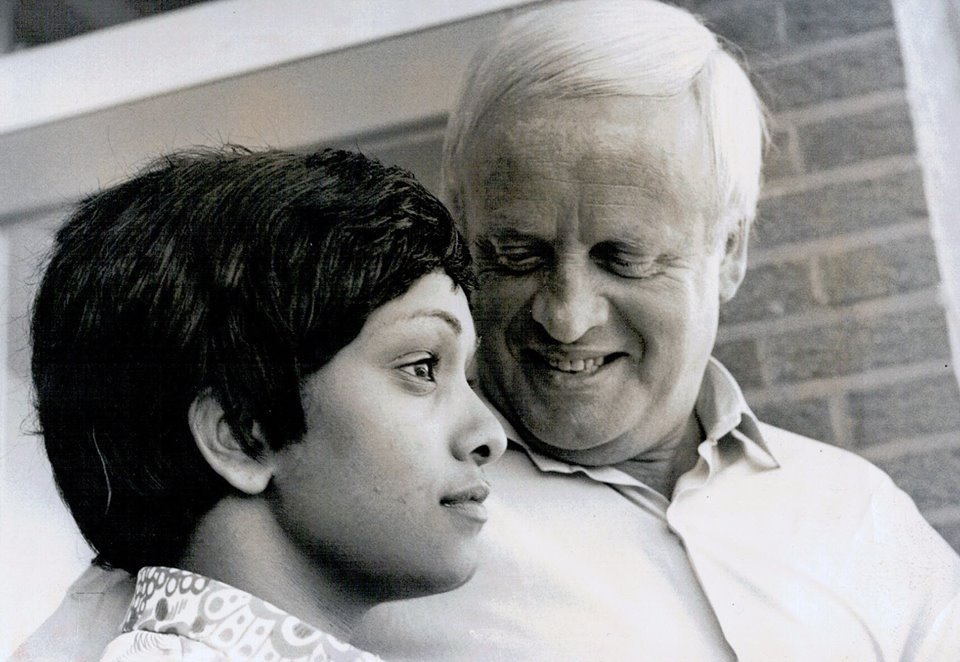

iteln wie Almenrausch und Edelweiß oder Die Zwillinge vom Zillertal sind heute in Vergessenheit geraten, manche Lieder wurden jedoch zu Ohrwürmern. Aus dem Film Das blaue Meer und du stammt das Duett von Chris Howland und Fred Bertelmann Der Dumme im Leben ist immer der Mann. In dem Film Wenn die Conny mit dem Peter schrieb er für die damaligen Jugendidole Conny Froboess und  aubert. Mit ihr schien er endlich das private Glück gefunden zu haben. Er heiratete sie 1971 und erlebte mit den Töchtern Nuria (geboren 1975) und Nadine (geboren 1977) späte Vaterfreuden. Die letzte Plattenveröffent-lichung, Regen fiel auf Santorin, mit dem Schlagersternchen Alina, die ebenfalls 1977 erschien, wurde hingegen ein Flop. Im selben Jahr zog sich Nobach aus dem Musikbusiness zurück und übersiedelte mit seiner Familie auf die Kanareninsel La Palma. Das Glück war allerdings nur von kurzer Dauer. Nils Nobach starb am 28. Mai 1985 im Alter von 66 Jahren an Lungenkrebs. Er fand auf La Palma seine letzte Ruhestätte.

aubert. Mit ihr schien er endlich das private Glück gefunden zu haben. Er heiratete sie 1971 und erlebte mit den Töchtern Nuria (geboren 1975) und Nadine (geboren 1977) späte Vaterfreuden. Die letzte Plattenveröffent-lichung, Regen fiel auf Santorin, mit dem Schlagersternchen Alina, die ebenfalls 1977 erschien, wurde hingegen ein Flop. Im selben Jahr zog sich Nobach aus dem Musikbusiness zurück und übersiedelte mit seiner Familie auf die Kanareninsel La Palma. Das Glück war allerdings nur von kurzer Dauer. Nils Nobach starb am 28. Mai 1985 im Alter von 66 Jahren an Lungenkrebs. Er fand auf La Palma seine letzte Ruhestätte. ieu!“ Die Familie übersiedelte nach München, wo Georg die Schule besuchte. Nach Kriegseinsatz und französischer Gefangenschaft begann er, Philosophie und Theaterwissenschaften zu studieren und tingelte als Liedermacher durch Schwabing. Er trat auch im P1 auf, das sich in der Prinzregentenstraße 1 befand und 1949 als Offiziersclub für die amerikanischen Besatzungstruppen gegründet worden war. Der Einfachheit halber wurde es von den Amerikanern P-one genannt, von den Einheimischen Stüberl. Erst viele Jahre später wurde die Münchner Nobel-Disco P1 daraus. Buschor schrieb auch für andere Künstler wie Lale Andersen, Lolita und Gisela Jonas, die sich als Wirtin von „Bei Gisela“, eines der bekanntesten Münchner Kleinkunstlokale (heute: Vereinsheim), einen Namen machte. Als monatlich 200 DM an Tantiemen auf Buschors Konto waren, hängte er die Gitarre an den Nagel und verlegte sich ausschließlich das Texten.

ieu!“ Die Familie übersiedelte nach München, wo Georg die Schule besuchte. Nach Kriegseinsatz und französischer Gefangenschaft begann er, Philosophie und Theaterwissenschaften zu studieren und tingelte als Liedermacher durch Schwabing. Er trat auch im P1 auf, das sich in der Prinzregentenstraße 1 befand und 1949 als Offiziersclub für die amerikanischen Besatzungstruppen gegründet worden war. Der Einfachheit halber wurde es von den Amerikanern P-one genannt, von den Einheimischen Stüberl. Erst viele Jahre später wurde die Münchner Nobel-Disco P1 daraus. Buschor schrieb auch für andere Künstler wie Lale Andersen, Lolita und Gisela Jonas, die sich als Wirtin von „Bei Gisela“, eines der bekanntesten Münchner Kleinkunstlokale (heute: Vereinsheim), einen Namen machte. Als monatlich 200 DM an Tantiemen auf Buschors Konto waren, hängte er die Gitarre an den Nagel und verlegte sich ausschließlich das Texten. Lebenskünstler. Gute Grundnahrungsmittel wie Wein und Calvados sind immer vorhanden.“ Buschor, der Bohemien, der exzentrische Kleidung liebte, wohnte damals im elterlichen Dachstübchen, das wegen der geringen Ausmaße von seinen Freunden als „Schrank“ bezeichnete wurde. Bruhn verinnerlichte schnell Buschors Lektion Nummer 1: „Der Schlagerdichter ist souverän, er setzt sich über kleine Alltagslogik hinweg und schafft bleibende poetische Bilder.“ Die zwei waren ein ideales Gespann: Buschor lieferte eine griffige Refrainzeile und legte sich sinnierend auf die Couch, und Bruhn entwickelte eine passende Melodie, die Buschor zu den nächsten Versen inspirierte.

Lebenskünstler. Gute Grundnahrungsmittel wie Wein und Calvados sind immer vorhanden.“ Buschor, der Bohemien, der exzentrische Kleidung liebte, wohnte damals im elterlichen Dachstübchen, das wegen der geringen Ausmaße von seinen Freunden als „Schrank“ bezeichnete wurde. Bruhn verinnerlichte schnell Buschors Lektion Nummer 1: „Der Schlagerdichter ist souverän, er setzt sich über kleine Alltagslogik hinweg und schafft bleibende poetische Bilder.“ Die zwei waren ein ideales Gespann: Buschor lieferte eine griffige Refrainzeile und legte sich sinnierend auf die Couch, und Bruhn entwickelte eine passende Melodie, die Buschor zu den nächsten Versen inspirierte. . Für Jacqueline Boyer schrieb er Mitsou, für Siw Malmqvist Liebeskummer lohnt sich nicht, für Manuela Schuld war nur der Bossanova und Schwimmmen lernt man im See, für Dörthe Kollo Wärst du doch in Düsseldorf geblieben, für Peggy March Memories of Heidelberg und für Katja Ebstein Der Stern von Mykonos. Einen Glücksgriff machte das kreative Duo auch mit der Französin Mireille Mathieu, die in Deutschland zum Star wurde. Die Liste der Hits, die Bruhn und Buschor für den Spatz von Avignon schrieben, ist lang: An einem Sonntag in Avignon, Hinter den Kulissen von Paris, Akropolis Adieu und La Paloma Ade sind nur einige davon. Buschor hatte offensichtlich ein Gespür für die Damenwelt, Wenn er für Männer textete, kam zumindest ein weiblicher Name im Titel vor wie bei Heute male ich dein Bild, Cindy Lou (Drafi Deutscher) und Das Mädchen Carina (Roy Black). Die Tantiemen flossen reichlich. In seinen besten Zeiten sollen es pro Jahr an die 200.000 DM gewesen sein.

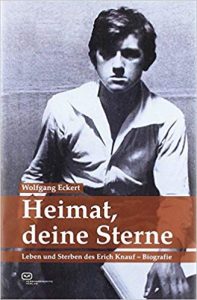

. Für Jacqueline Boyer schrieb er Mitsou, für Siw Malmqvist Liebeskummer lohnt sich nicht, für Manuela Schuld war nur der Bossanova und Schwimmmen lernt man im See, für Dörthe Kollo Wärst du doch in Düsseldorf geblieben, für Peggy March Memories of Heidelberg und für Katja Ebstein Der Stern von Mykonos. Einen Glücksgriff machte das kreative Duo auch mit der Französin Mireille Mathieu, die in Deutschland zum Star wurde. Die Liste der Hits, die Bruhn und Buschor für den Spatz von Avignon schrieben, ist lang: An einem Sonntag in Avignon, Hinter den Kulissen von Paris, Akropolis Adieu und La Paloma Ade sind nur einige davon. Buschor hatte offensichtlich ein Gespür für die Damenwelt, Wenn er für Männer textete, kam zumindest ein weiblicher Name im Titel vor wie bei Heute male ich dein Bild, Cindy Lou (Drafi Deutscher) und Das Mädchen Carina (Roy Black). Die Tantiemen flossen reichlich. In seinen besten Zeiten sollen es pro Jahr an die 200.000 DM gewesen sein. chwenn im Küka, dem Künstlerkaffee, arbeitete – nach eigener Aussage als Direktor, Klavierspieler, Texter und Rausschmeißer in Personalunion. Seine Mitstreiter waren Erich Kästner, Werner Finck und

chwenn im Küka, dem Künstlerkaffee, arbeitete – nach eigener Aussage als Direktor, Klavierspieler, Texter und Rausschmeißer in Personalunion. Seine Mitstreiter waren Erich Kästner, Werner Finck und  ch Marika Rökk mit viel ungarischem Temperament und ebensolchem Akzent in dem Film Kora Terry in die Herzen der deutschen Kinobesucher. Ihr Lied Für eine Nacht voller Seligkeit ist bis heute unvergessen. Die Melodie stammte von Peter Kreuder. Die meisten Filme sind in Vergessenheit geraten. Nur Witwer mit 5 Töchtern mit Heinz Erhardt in der Hauptrolle taucht Lochness-artig im Samstagsnachmittagsprogramm des Österreichi-schen Fernsehens auf.

ch Marika Rökk mit viel ungarischem Temperament und ebensolchem Akzent in dem Film Kora Terry in die Herzen der deutschen Kinobesucher. Ihr Lied Für eine Nacht voller Seligkeit ist bis heute unvergessen. Die Melodie stammte von Peter Kreuder. Die meisten Filme sind in Vergessenheit geraten. Nur Witwer mit 5 Töchtern mit Heinz Erhardt in der Hauptrolle taucht Lochness-artig im Samstagsnachmittagsprogramm des Österreichi-schen Fernsehens auf.

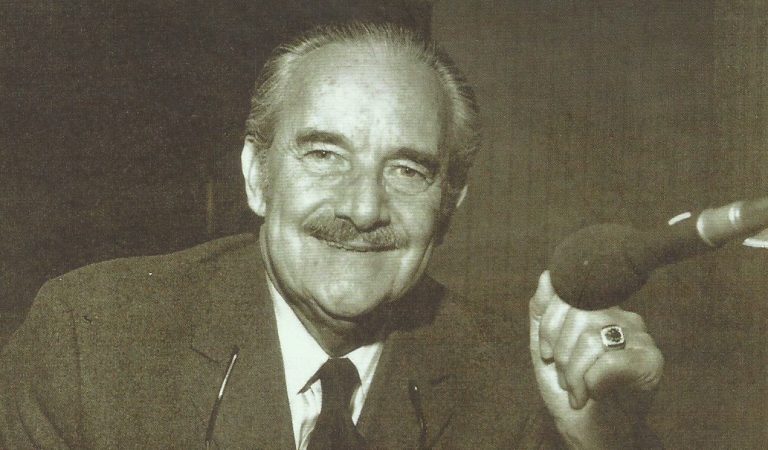

Alfred Rauch, der sich später der ersten Silbe seines Vornamens entledigte, wurde am 28. September 1909 als Sohn des Textilhändlers Anton Rauch und dessen Ehefrau Clothilde in Wien geboren. Nach dem Besuch der Handelsschule war sein Weg als Kaufmann vorgezeichnet. Er stieg in das Familienunternehmen ein, führte die Mode selbst am Laufsteg vor (eine alte Setcard beweist es) und war als Redakteur und Illustrator einer Modezeitschrift tätig. Daneben belegte er an der Wiener Akademie der Bildenden Künste Zeichenkurse. Ab 1939 war er im Kriegseinsatz und rettete sich in dem Front-Kabarett Die Schwinge, wo er sein Talent als Texter, Chanson-Autor, Sänger und Schauspieler entdeckte, durch die schwere Zeit. Zeit.Nach Kriegsende – Rauch war kurz zuvor aus gesundheitlichen Gründen aus dem Wehrdienst entlassen worden – kehrte er nicht mehr in seine Heimatstadt zurück, sondern startete in München als Kabarett-Autor, u. a. für den Alten Simpl, neu durch und gründete mit dem Komponisten Fred Sporer, einem Freund aus Kriegstagen, ein eigenes Brettl, Der bunte Würfel. München lernt wieder lachen, hieß ihr erstes Programm, bei dem die Münchner allabendlich Schlange standen.

Alfred Rauch, der sich später der ersten Silbe seines Vornamens entledigte, wurde am 28. September 1909 als Sohn des Textilhändlers Anton Rauch und dessen Ehefrau Clothilde in Wien geboren. Nach dem Besuch der Handelsschule war sein Weg als Kaufmann vorgezeichnet. Er stieg in das Familienunternehmen ein, führte die Mode selbst am Laufsteg vor (eine alte Setcard beweist es) und war als Redakteur und Illustrator einer Modezeitschrift tätig. Daneben belegte er an der Wiener Akademie der Bildenden Künste Zeichenkurse. Ab 1939 war er im Kriegseinsatz und rettete sich in dem Front-Kabarett Die Schwinge, wo er sein Talent als Texter, Chanson-Autor, Sänger und Schauspieler entdeckte, durch die schwere Zeit. Zeit.Nach Kriegsende – Rauch war kurz zuvor aus gesundheitlichen Gründen aus dem Wehrdienst entlassen worden – kehrte er nicht mehr in seine Heimatstadt zurück, sondern startete in München als Kabarett-Autor, u. a. für den Alten Simpl, neu durch und gründete mit dem Komponisten Fred Sporer, einem Freund aus Kriegstagen, ein eigenes Brettl, Der bunte Würfel. München lernt wieder lachen, hieß ihr erstes Programm, bei dem die Münchner allabendlich Schlange standen.